カールツァイスのプラナー50mm F1.4といえば、オールドレンズに興味がある方は聞いたことがあるのではないでしょうか。特にヤシカコンタックスマウントのPlanar 50mm F1.4は標準レンズの帝王と呼ばれることもありますね。

ヤシカコンタックスマウントのプラナーはネットで探すといくらでも作例が見つかるので、その人気っぷりはすごいですが、実は非常に似ているプラナー50mm f1.4が別に存在するのです。

それはRollei HFT Planar 50mm F1.4(以下、HFTプラナー)というもので、こちらはRollei(二眼レフで有名ですね)が35mm判の一眼レフカメラを作っていて、そのレンズとして供給されたものです。Rollei の一眼レフシリーズのマウントはQBMマウントとも呼ばれていますので、QBMプラナーと呼ぶ場合もあります。

Yashica/Contax Planar T* 50mm f1.4

ヤシコンのレンズにはその中にも微妙な違いがありますが、今回比較したのはMMJと言われるものです。

Rollei HFT Planar50mm F1.4

こちらはドイツ製とシンガポール製とありますが、今回比較したのはMade in Germany のHFTプラナーです。

スペックとして両方とも50mm F1.4と同じですが、まず違うのはコーティングです。

YCプラナーはツァイスレンズの有名なT*コーティング、一方、HFTプラナーはHFTコーティングとやっている点が異なります(HFTはHigh Fidelity Transparentの略)。さて、これらのプラナーにどのような違いがあるでしょうか。実写で確かめて行こうと思います。ボディはSigma fpを使いました。

Planar 実写比較

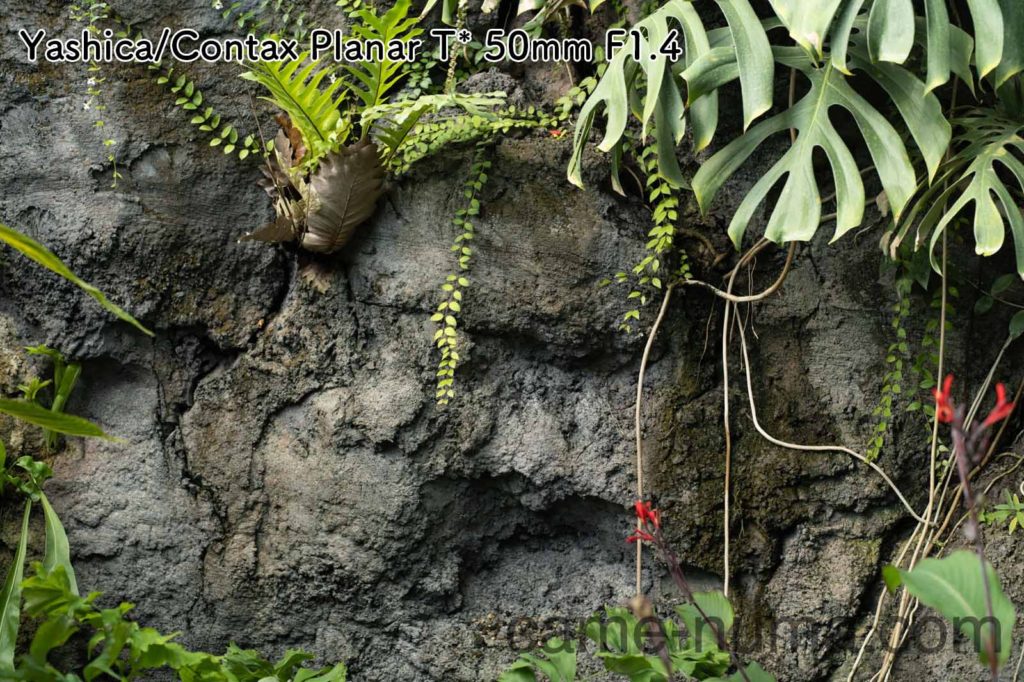

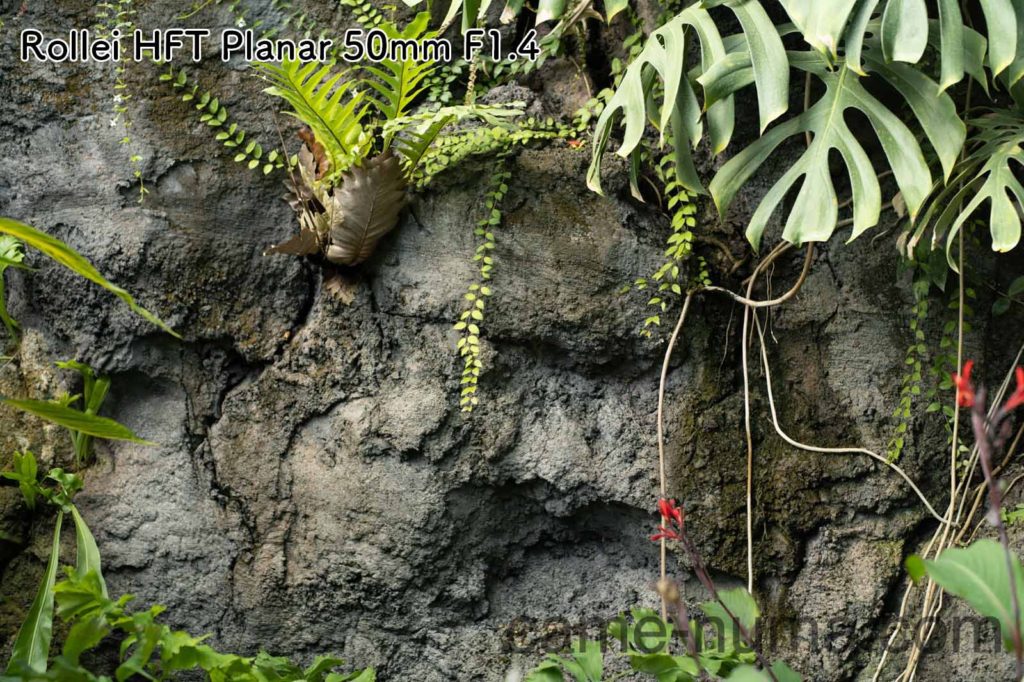

まずは絞りは開放での比較です。

ほとんど同じに見えます。正直びっくり、ここまで同じとは…

コーティングの違いがあるので、発色に違いが出るかと予想していたのですが、これを見るとほぼ同じですね。(この辺は手持ち撮影だったので、微妙に撮影範囲が違ってしまっています)

続いても開放での比較です。

こちらもどうでしょう?バラの解像感や発色についてはほぼ同じに見えます。ただHFTプラナーの方がハイライトが少しだけ明るいようにも見えます。

次は玉ボケの比較です。

これは少し違いが見られました。HFTの方が玉ボケのエッジがくっきりしています。そして、ヤシコンプラナーは玉ボケのエッジが溶けていくように柔らかいです。

ヤシコンプラナーのボケが良いと言われるのが分かった気がします。もちろんHFTプラナーの玉ボケも好きですが。

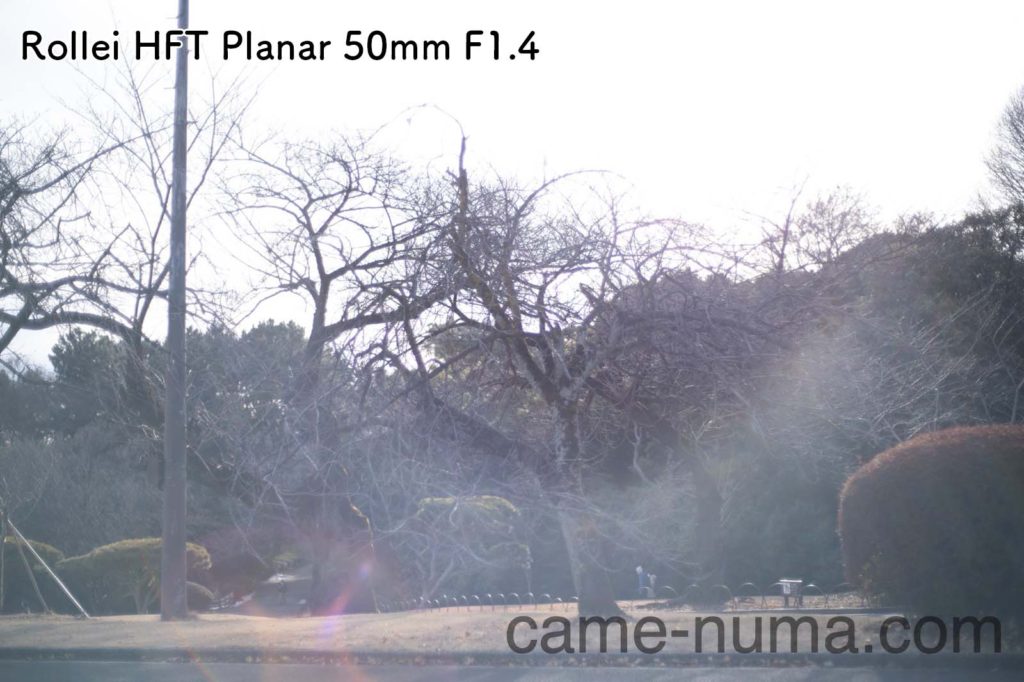

逆光はどうでしょうか?

ゴーストの出方に違いがありますね。そしてコントラストの低下という面ではヤシコンプラナーの方が頑張っていますね。暗い部分がちゃんと暗さを維持しています。HFTプラナーでは全体的に白くなってしまっています。

ただ、パープルフリンジはヤシコンの方が強く出ているように見えます。枝のエッジあたりを見ると違いが分かるかと思います。

中距離での比較です。F4に絞っています。

やはり絞って撮った風景では違いは分からないですね。ほぼ同じに見えます。

次はF8での無限遠の作例です。

これも違いは見られません。ビルの解像もほぼ同じです。さすがに絞ったら違いは出てこないですね。ただ開放では色々と違いが見られたのでは無いのかなと思います。

終わりに

兄弟機の様なヤシコンプラナーとHFTプラナーですが、大きな違いは見られず、ボケに少し違いが見られたという結果になりました。

ただヤシコンの方が供給が多かったためか、中古ではいくらでも見かけることができますし、マウントアダプターでデジタル機で使うにも環境が揃っているイメージです。一方でローライの一眼レフシリーズは少しレアな印象。価格的にはどっちもどっちで一概に言えない所もありますので、状態がいいものを見つけたら買ってしまうのも良いかと思います。

それでは、

コメント